Самоделкиным

01 Апреля 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора

1.Уроки корабельной науки

Ученики и учитель

Урок 1. Яхты в гавани

Урок 2. Паруса и мачты

Урок 3. "Неваляшки" выходят в море

Урок 4. Кто быстрее?

Урок 5. По закону крыла

2. Верфь начинает работы

Как готовили инструмент

Как выбирали материал

Немного о крепеже

Клеи и склеивание

3. Строим швертбот "Оптимист"

Большая история маленькой лодки

Как устроен "Оптимист"

Заготовка деталей и сборка узлов

Сборка корпуса на стапеле

Обшивка корпуса фанерой

Установка оборудования и отделка

Изготовление рангоута

Выбор ткани для паруса

Шитье и отделка паруса

4. Мальчишки становятся яхтсменами

Первая наука яхтсмена

Старты на суше

Перед выходом на воду

Тренировка на воде

Первая гонка и знакомство с ППС

Человек за бортом!

Если швертбот опрокинулся

5. Постройка гребной лодки-дори

Рассказ о знаменитой весельной лодке

Изготовление и установка набора на стапеле

Обшивке корпуса фанерой

Весла и первые уроки гребли

Парус на дори

6. Постройка швертбота "Робинзон"

Жорес Иванович в роли яхтенного конструктора

Особенности постройки корпуса

7. Постройка виндсерфера

Новое увлечение юных яхтсменов

На стапеле - виндсерфер

Вооружение снаряда

8. Осваиваем виндсерфинг

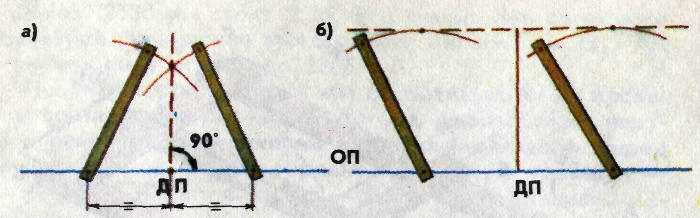

Тренировка на берегу

Виндсерфер на воде

Немного о правилах безопасности

Приложения

Приложение I. Что Жорес Иванович рассказал об отделке и окраске лодок

Приложение II. Правила постройки и обмера швертбота класса "Оптимист"

Приложение III. Рекомендуемая литература

Приложение IV. Краткий морской словарь

Приложение V. Краткие сведения о парусных судах олимпийских и детско-юношеских классов

ОТ АВТОРА

Ребятам - героям этой книги - повезло. В нашем городе есть яхт - клуб. А главное - им повстречался такой замечательный энтузиаст паруса, опытный моряк и прирожденный педагог, как бывший главстаршина Жорес Иванович. Под его руководством, благодаря его энергии и настойчивости организовалась та самая описываемая в книге пионерская верфь, которая за первую же зиму построила два "Оптимиста". По существу, была создана детская секция при яхт - клубе, и боцман этого яхт - клуба по совместительству стал ее штатным руководителем.

Именно так - вокруг людей увлеченных и добрых, которым "есть дело" до того, чем заняты подростки после школы, возникли и возникают все новые и новые детские морские кружки и парусные клубы при школах и домохозяйствах, в пионерлагерях, при взрослых спортивных базах.

Помочь подобным вновь организуемым коллективам, не только снабдить их основными чертежами, но и дать хотя бы самые необходимые советы по постройке, а затем и по освоению на воде четырех не похожих одно на другое малых судов, - такую задачу ставил перед собой автор.

Сами эти четыре проекта отобраны с таким расчетом, чтобы в них сочетались простота конструкции, надежность и безопасность плавания, простота управления. В то же время швертбот - монотип детского международного класса "Оптимист" и "взрослый" олимпийский снаряд - виндсерфер открывают дорогу в большой парусный спорт. А гребная лодка- дори и универсальный "Робинзон" дают возможность совершать увлекательные туристские походы.

Приведенный в книге материал адресован начинающим судостроителям и начинающим яхтсменам. Например, чтобы стать яхтенным рулевым I или даже II класса, не говоря уже о дипломе яхтенного капитана, нужно знать и уметь гораздо больше. Автору казалось необходимым на первых порах помочь юным морякам научиться владеть инструментом, ознакомиться с азами судостроения, основами управления парусным судном и правилами гребли. Хотелось, чтобы попутно книга учила их работать в коллективе, сочетая инициативу и дисциплинированность каждого. Чтобы ребята убедились в важности сознательного, грамотного отношения к своей работе, почувствовали, что для этого действительно необходимо многое из того, чему учат их в школе.

При подготовке рукописи мне помогали сотрудники редакции журнала "Катера и яхты"; я пользуюсь случаем выразить им свою благодарность.

1

УРОКИ КОРАБЕЛЬНОЙ НАУКИ

УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЬ

Мальчишки появлялись в нашем заводском яхт - клубе каждой весной. Точнее, в конце мая, когда кончались занятия в школе. Потом - летом - их не было видно: разъезжались, кто в пионерлагеря, кто с родителями в отпуск. Но к осени, перед началом нового учебного года, неизменно появлялись снова.

Нетрудно было догадаться, что каждый из них мечтает об одном - выйти под парусом в залив, только мечта эта оставалась неосуществимой. Никаких судов детско-юношеских классов клуб не имел. Возиться с ребятами было некому. Возможность забраться на борт яхты представлялась им только тогда, когда на задний двор вытаскивали списанные или предназначенные для капитального ремонта суда. Да и то клубовское начальство смотрело на это косо: свернут шею - придется кому - то отвечать! "А то и стащат, что плохо лежит", - ворчали дежурные. И начали мальчишек понемногу гонять уже не только из рабочей гавани, но и с заднего двора.

Как раз в это время поступил в клуб на работу новый боцман - старый военный моряк Жорес Иванович Забудько. Главстаршина Забудько прослужил на флоте без малого тридцать пять лет. Началась его служба, однако, не на боевом корабле, а на парусной яхте.

Было это в самые первые месяцы войны. Когда фашистские армии двинулись на Ленинград, для охраны подходов к городу с моря был сформирован специальный отряд из малых судов, которые в обычное

мирное время никому и в голову не приходило считать подходящими для боевой службы! Основную силу спецотряда составили две двухмачтовые крейсерские яхты, в помощь им были приданы несколько швертботов и катеров. Задания отряду приходилось выполнять самые разные - от скрытной высадки в тылу врага разведчиков, до перевозки боеприпасов и эвакуации раненых. Командовали им опытные яхтенные капитаны, превосходно управляющие бесшумными и мелкосидящими парусниками, знающие все мыслимые и немыслимые проходы мелководной Невской губы. Отслужив в этом отряде около года, Жорес Иванович навсегда связал свою жизнь с морем и парусом. На каких бы кораблях не приходилось ему потом служить, с румпелем парусной лодки не расставался. Неоднократный участник соревнований флотских "шестерок" и баркасов, Жорес Иванович с особой охотой учил молодых матросов парусному делу. Уж он - то знал по собственному опыту, как это необходимо каждому уважающему себя моряку!

Новый боцман сразу обратил внимание на бесцельно слонявшихся ребят, собрал их и быстро нашел дело всем. Одним поручил красить буйки, других определил "шкрабить" вытащенный на берег катер - соскабливать с него старую краску, с третьими занялся ремонтом катерного двигателя.

Настоящий моряк должен уметь все. И головой хорошо работать и руками, - говорил он. - В море на дядю рассчитывать не приходится. Снасть починить - сам, парус зашить - сам, случись пробоина - заделать ее тоже надо уметь! А в море даже щи сварить - дело не простое.

Ребята днями не отходили от Жореса Ивановича. Вскоре их стали звать не иначе как боцманской командой, гонять перестали, относились к ним уже без всякой неприязни.

Как - то во время "перекура" Жорес Иванович собрал подопечных у "вахтенки", где любил отдыхать на скамеечке.

- Вот что, друзья, - сказал он тогда. - Работа работой, но пора вам и учебой заняться. Вы в клуб, я чувствую, не первую весну ходите, а что вы знаете? О судах, которые здесь стоят, и вообще о парусниках? Вот то - то, что мало. Давайте я кое - что расскажу, а вы постарайтесь запомнить.

2

ВЕРФЬ НАЧИНАЕТ РАБОТУ

КАК ГОТОВИЛИ ИНСТРУМЕНТ

Всем не терпелось приняться за работу.

Жоресу Ивановичу удалось отвоевать - он жил в том же многоквартирном доме, что и большинство ребят, - одну из комнат в заброшенной полуподвальной квартире. Жильцы отсюда давно выехали, дворники устроили в квартире склад разного инвентаря - метел, ящиков, досок, уложили сюда разобранные на части щиты, ограждающие каток. С наступлением заморозков здесь стало просторнее, и ребятам удалось превратить отведенное им помещение во вполне приличную мастерскую. Работники жилконторы подключили отопление, сделали дополнительную электропроводку, подвесив 100-свечовые лампы для освещения рабочих мест, отремонтировали водопровод.

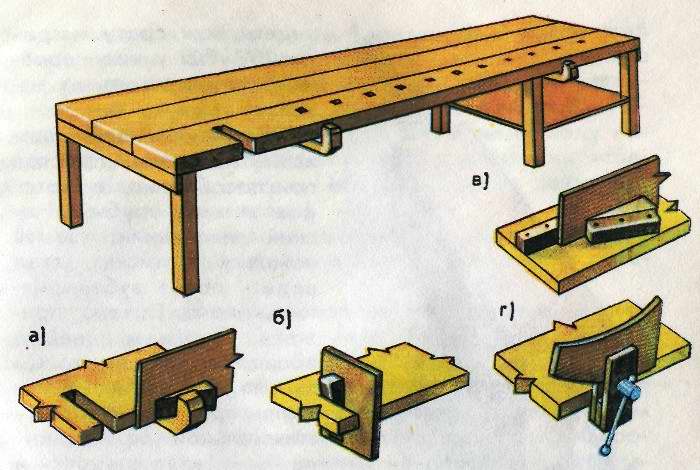

Несколько толстых - "двухдюймовых" <1 Дюйм - старинная мера длины, по традиции сохранившаяся для измерения некоторых величин. Дюйм равен 25,4 мм.>, как сказал руководивший ребятами Жорес Иванович, досок превратились в верстак - прочный рабочий стол, снабженный всеми приспособлениями для обработки деталей. Длину его выбрали равной 3 м - немного больше, чем швертбот "Оптимист", который предполагалось строить. Ребята продолбили в верстаке несколько сквозных квадратных отверстий, в которые можно было вставить клинья. При помощи клиньев на верстаке закрепляют доску так, чтобы она не двигалась при строжке ее по пласти - широкой стороне.

|

| Верстак и приспособления для зажима деталей: а, в - клиновые зажимы для обработки кромки доски; б - клиновой зажим для обработки торцов доски; г - столярные тиски. |

Если же требуется прострогать узкую кромку - пожалуйста: здесь есть специальный упор с клином и для этого случая. Можно прострогать и торец - конец доски: для этого сделан вырез у кромки верстака.

Настоящие столярные тиски удалось найти не сразу, так что сначала закреплять детали приходилось винтовыми зажимами - струбцинами.

Однажды, когда ребята вешали на стену только что сколоченный шкафчик для инструмента, в мастерскую пришел управхоз. Он принес огнетушитель и показал, как его нужно применять в случае пожара. "Очень вас прошу, - сказал он, - запомните: поработали - сразу же уберите стружку, вынесите ее. Не забывайте гасить свет и отключать электроинструменты, когда кончаете работу!"

- Ну что ж, "добро" получено! Теперь дело за инструментом, - сказал Жорес Иванович.

Прежде всего, он осмотрел и опробовал те инструменты, которые как-то сами собой уже собрались в мастерской.

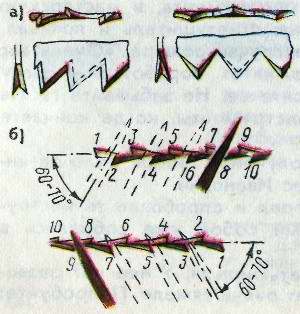

- Ножовкой этой работать нельзя. У нее нет развода, поэтому пилить ею будет очень тяжело. Попробуйте: видите, как сразу нагрелась. Зубья у нее неровные да и заточить их надо!

|

| Выравнивание зубьев ножовки. |

|

| Заточка зубьев поперечной пилы: а - форма зуба; б - схема заточки |

Жорес Иванович сколотил из реечек простое приспособление, в которое вложил грубый плоский напильник; зажав ножовку в тисках, стал водить по ее зубьям напильником. Потом, приложив к зубьям линейку, проверил, все ли концы зубьев расположены на одной прямой. Поскольку специальной "разводки" не было, взял отвертку и аккуратно стал раздвигать - разводить - зубья ножовки так, чтобы они попеременно отклонялись один направо, другой налево.

- Видите, теперь ширина пропила будет в полтора - два раза шире полотна ножовки, заедать ее не будет! А чтобы пила не цепляла отдельными зубьями, которые я случайно отогнул немного больше остальных, мы ее протащим между губками тисков.

Жорес Иванович развел тиски на ширину развода зубьев и с силой протащил полотно через губки.

Затем он показал, как точить пилу. Это оказалось не так уж сложно. Ножовку зажали в тисках зубьями вверх и трехгранным напильником, располагая его под углом 60 - 70° к полотну, опилили сначала зубья, разведенные на левую сторону, а затем, развернув полотно в тисках, зубья, разведенные направо. Напильник надвигали на зуб навстречу рабочему ходу ножовки (если делать наоборот - чтобы напильник "сбегал" с зуба, то на острие его образуются заусенцы, пила будет работать плохо).

Пока ребята по очереди точили пилу, "начальник верфи" попробовал принесенную кем - то стамеску и покачал головой:

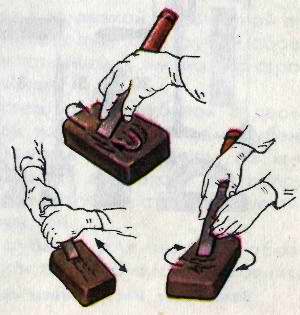

- Стамесочкой этой много не наработаешь. У нее неправильный угол заточки. Посмотрите на нее сбоку - какой по - вашему здесь угол? Около 45°. А должно быть не более 30°. Как точно построить этот угол без транспортира? Гипотенуза в треугольнике с углом 30° равна удвоенной величине катета, лежащего напротив этого угла. Значит, отметим на плоской части стамески расстояние в две толщины ее от режущей кромки и сточим все лишнее на наждаке.

Затем он аккуратно направил острие стамески на тонком бруске, смочив его водой, и пояснил:

|

| Так можно заточить стамеску или железку рубанка. |

- Когда стамеска затупится, достаточно будет вновь направить на бруске лишь самое ее лезвие. Возьмите стамеску, плотно прижмите ее острием к бруску под углом 25 - 30° и затачивайте непрерывными круговыми движениями. Лезвие должно быть прямым, а фаска - плоской. Заусенцы надо снимать, лишь слегка касаясь обратной стороной лезвия, чтобы не получилась фаска и с той стороны. Хорошо бы достать для правки самый мелкозернистый брусок - оселок, И наконец - маленький секрет: сразу после заточки инструмента срежьте им хотя бы несколько стружек, тогда его острие дольше не будет тупиться...

Особенно долго Жорес Иванович возился с резцом - железкой - рубанка. Сначала пришлось вывести на бруске все зазубрины на острие, потом - слегка закруглить углы, которые раньше царапали поверхность дерева. Он долго регулировал положение железки в прорези рубанка, добиваясь, чтобы ее острие выступало равномерно по всей ширине и на очень небольшую высоту. И только когда из рубанка стала выходить тонкая блестящая стружка, он удовлетворенно кивнул головой.

|

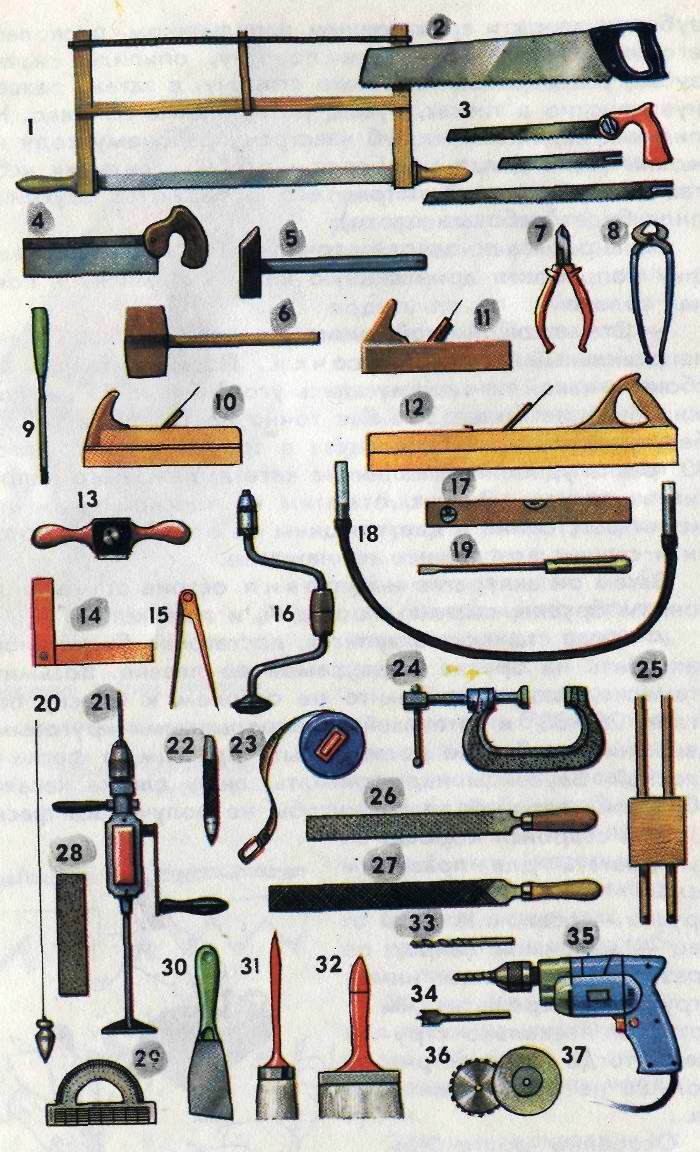

| Важнейшие инструменты судостроителя. |

Собрав все имеющиеся инструменты, Жорес Иванович составил их перечень, а затем дописал в него то, что еще предстояло достать. Вот что получилось (на нашем рисунке - см. стр. 58 - инструменты обозначены теми же номерами, что и в этом перечне):

1. Пила лучковая с мелким зубом - она незаменима при продольной распиловке досок на рейки;

2. Ножовка большая - для поперечного распиливания досок;

3. Узкая ножовка с мелким зубом - для выпиливания деталей с криволинейными очертаниями из фанеры;

4. Ножовка с обушком - пила с небольшим тонким полотном и очень мелким зубом, необходимая для точных работ при подгонке деталей;

5. Молоток;

6. Деревянный молоток - киянка - для работы с долотом или стамеской (стальным молотком можно расколоть деревянную ручку инструмента);

7. Кусачки - для откусывания концов гвоздей и проволоки;

8. Клещи;

9. Стамеска шириной 20 см;

10. Шерхебель - рубанок с железкой, заточенной по радиусу; такой инструмент необходим для грубой обработки досок (особенно - нестроганных), им можно строгать и вдоль и поперек волокон;

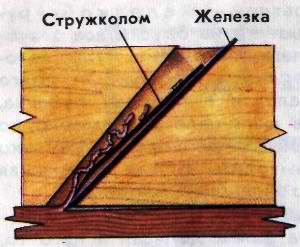

11. Рубанок. - Лучше всего иметь рубанок с двойным ножом. Кроме обычной железки на таком рубанке имеется стружколом: стружка поднимается по железке и, достигая стружколома, ломается. Благодаря этому рубанок не отщипывает стружку от поверхности, деталь получается более гладкой.

12. Фуганок - длинный рубанок для чистовой обработки длинных деталей, когда требуется выровнять большую поверхность;

13. Стружок - для обработки криволинейных кромок фанеры и мелких деталей;

14. Плотницкий угольник - для разметки деталей с прямым углом;

15. Разметочный циркуль;

16. Коловорот (если вместо сверла вставить отвертку, он будет служить и для заворачивания шурупов);

17. Уровень пузырьковый - для проверки горизонтальности плоскостей;

18. Шланговый уровень - для проверки по горизонту устанавливаемых на стапеле узлов корпуса (придется сделать самим из длинной тонкой резиновой трубки с парой стеклянных трубочек на ее концах; для работы в него наливают подцвеченную чернилами или марганцовкой воду);

19. Отвертка шириной 6 мм с длинной ручкой;

20. Отвес (весок) - для проверки вертикальности устанавливаемых деталей и узлов корпуса;

21. Ручная дрель с патроном под сверло диаметром до 8 мм;

22. Кернер - для разметки центров отверстий на металле;

23. Рулетка длиной 3 - 5 м и складной металлический метр;

24. Струбцина с ходом 150 мм (нужны минимум 3 штуки, а лучше всего около десятка);

25. Рейсмус - для разметки параллельных линий;

26. Рашпиль - напильник по дереву;

27. Драчевая плоская пила по металлу;

28. Точильный брусок - для правки инструмента;

29. Большой транспортир;

30. Шпатель;

31. Кисть круглая;

32. Кисть плоская (флейц);

33. Набор сверл по металлу (диаметром от 1,5 до 6 мм);

34. Набор сверл по дереву (диаметром 6 - 8 мм);

35, Электродрель;

36, 37. Набор фрез, дисковых пил, наждачных кругов для электродрели.

|

| Так работает рубанок с двойной железкой. |

Список получился большой, однако Жорес Иванович сказал, что записано только самое необходимое, что надо бы внести еще кое - что, например - наждачную шкурку, необходимую для отделки корпуса, наперсток, иголки и шило для шитья парусов, но все это понадобится гораздо позднее. А вот без чего нельзя начинать работу, так это без хорошей прямой линейки для разметки прямых линий и гибкой реечки для прочерчивания кривых. И линейка и рейка нужны длиной 2,5 м. Сделать их Жорес Иванович предложил самим. "Заодно поучимся работать пилой и рубанком", - добавил он.

Для линейки выбрали сухую тонкую доску. Сначала обработали ее с обеих сторон шерхебелем - сняли верхний шероховатый слой древесины. Затем прострогали эти поверхности рубанком и окончательно - фуганком. Дело шло не очень - то споро - рубанок почему - то застревал на середине доски, рвал волокна древесины. Оказалось, что когда рубанок "дерет доску", это значит, что строгают против направления волокон. Достаточно было перевернуть доску, вставив в упор другим концом, - все пошло как следует.

Теперь нужно было сделать кромку абсолютно прямой. Ведь от точности прямых будут зависеть точность обводов и ходовые качества построенной лодки! Однако большой линейки, по которой можно было бы провести по краю заготовки идеально прямую черту длиной 2,5 м, найти не удалось.

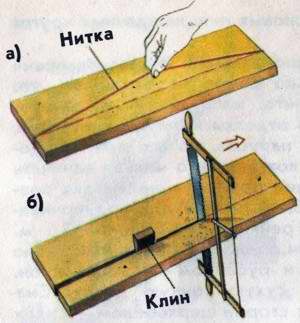

- Не беда, - сказал Жорес Иванович. - У меня есть нитка! Даже в современном большом судостроении, как и много веков назад, применяют иногда простейшие инструменты - нитку и отвес. И то и другое не раз понадобится нам при постройке "Оптимиста".

|

| Изготовление прямой рейки - линейки: а - разметка; б - выпиливание. |

Он вынул из кармана моток толстой нитки и кусочек цветного мелка. Сделав ножом на одном торце заготовки надрез, защемил в нем конец нитки и туго натянул ее вдоль будущей рабочей кромки линейки. Затем натер нитку мелком и предложил одному из ребят оттянуть ее за середину вверх и сразу же отпустить. Щелчок - и на доске отпечаталась тонкая меловая линия. Оставалось навести ее карандашом при помощи обычной короткой линейки.

Доску закрепили на верстаке размеченной линией вверх, и так, чтобы отпиливаемая кромка выступала за его край. Развернув полотно лучковой пилы и держа его вертикально, Жорес Иванович начал пилить вдоль черты, оставляя небольшой припуск на окончательную строжку.

Когда ребята аккуратно отфуговали рабочую кромку линейки, Жорес Иванович уложил ее на верстак и прочертил по ней карандашом линию. Затем он перевернул линейку, придвинул концами вплотную к линии на верстаке и снова прочертил линию по рабочей кромке. Линии не совпали: в середине между ними получился зазор в несколько миллиметров.

- Это значит, что мы немного "перестрогали" середину. Придется пройтись фуганком у концов линейки, вот здесь и здесь! - отчеркнул Жорес Иванович на кромке.

Лишь когда ребята добились полного совпадения обеих линий, работа была закончена. Готовая линейка имела сечение 10 х 80 мм.

Таким же образом, хотя и без столь тщательной обработки кромки, сделали длинную гибкую реечку для прочерчивания кривых. Ее поперечное сечение довели до 15 х 8 мм.

3

СТРОИМ ШВЕРТБОТ "ОПТИМИСТ"

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ЛОДКИ

В мастерской появилась стопа фанеры, у стенки вырос аккуратный штабель досок и реек. Весь инструмент был подправлен, заточен и опробован, подобран крепеж, заготовлен клей.

И вот, в условленный день и час, Жорес Иванович пришел со свертком чертежей и повесил над верстаком красивую картинку с изображением маленького парусника.

- Начнем, сегодня же начнем! - ответил он на вопросы ребят. - Но прежде я вам расскажу об этом замечательном парусном судне, которое мы будем строить. Не смотрите, что. это - неказистая, плоскодонная лодочка, на первый взгляд, напоминающая ящик. Этот одноместный швертбот, можно сказать, покорил весь мир! Тысячи таких парусников плавают всюду, где есть мало-мальски открытая ветру вода. Во всех концах света ребята, мечтающие стать яхтсменами, моряками, корабелами, начинают с "Оптимиста". Ни одна из самых красивых яхт не может похвастать такой популярностью.

|

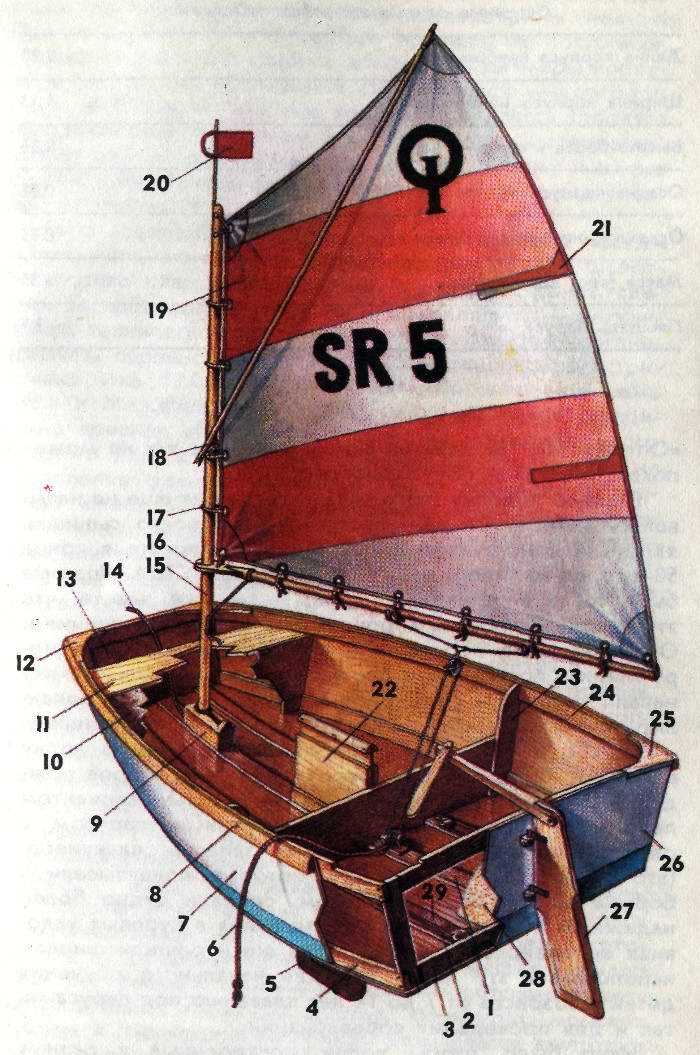

| Устройство швертбота "Оптимист". На парусе нашиты эмблема класса - буквы "О" ("Оптимист") и "I" ("Интернэшнл" - международный) и знак принадлежности к спортивному флоту нашей страны. 1 - киль; 2 - днищевой стрингер; 3 - рамка (обвязка) транца; 4 - скуловой стрингер; 5 - шверт; 6 - гика-шкот; 7 - наружная обшивка, фанера 6 мм; 8 - буртик; 9 - регулируемый степс мачты; 10 - подмачтовый бимс; 11 - подмачтовая банка; 12 - носовая горизонтальная кница; 13 - носовой транец; 14 - носовой конец - фалинь; хлопчатобумажный линь Ø 8-10 мм, длина 2 м; 15 - мачта; 16 - гик; 17 - сегарсы (слаблинь); 18 - шпринтов; 19 - парус; 20 - флажок - вымпел; 21 - лата; 22 - швертовый колодец; 23 - шпангоут; 24 - привальный брус; 25 - кормовая горизонтальная кница; 26 - транец; 27 - рулевое устройство; 28 - блок аварийной плавучести из пенопласта; 29 - ножной ремень для откренивания; хлопчатобумажная или капроновая полоса шириной 35 - 50 мм. |

Основные данные швертбота "Оптимист"

| Длина корпуса наибольшая, м | 2,30 |

| Ширина корпуса наибольшая, м | 1,13 |

| Высота борта в средней части, м | 0,36 |

| Осадка корпуса, м | 0,08 |

| Осадка с опущенным швертом, м | 0,75 |

| Масса (вес) корпуса, кг | 35 |

| Площадь паруса, м2 | 3,7 |

Первую лодочку этого типа - тогда она еще не называлась "Оптимистом" - построил для своего сынишки яхтенный конструктор Кларк Миллз. Было это в конце 50-х годов во Флориде - курорте на юге США. Лодочка была тогда вооружена шлюпом - вы уже знаете, что это такое, и служила хорошим пляжным развлечением. Она была очень проста по конструкции, поэтому примеру Миллза последовали другие родители, а затем лодку начали строить и сами ребята. Так во Флориде появились первые несколько десятков швертботов - ящичков.

Потом, в 1961 г., кто - то привез одну такую лодку в Данию. Здесь она, как говорят, получила второе рождение. Ее оснастили гораздо более простым вариантом парусного вооружения: четырехугольным парусом с распоркой - шпринтовом, снабдили запасом плавучести (это были надувные емкости, которые привязывали к бортам внутри лодки). Словом, сделали судно более надежным и безопасным для плавания в суровых условиях европейского севера. Тогда же и решили широко использовать эту лодку как для начального обучения детей в возрасте от 7 до 14 лет плаванию под парусами, так и для проведения соревнований.

Надо было, чтобы лодки, построенные в разных местах и разными людьми (добавим еще - разного возраста), обладали по возможности одинаковыми ходовыми качествами: ведь иначе соревноваться нельзя! Пришлось разработать особые правила их постройки, установив довольно строгие допуски на размеры корпуса и паруса. Так "Оптимист" стал классом-монотипом. Это значит, что все лодки этого класса строятся по одинаковым чертежам и из одинаковых материалов, имеют одинаковые размеры и вес. Вот почему и от нас с вами потребуется особая точность: никаких отступлений от чертежа!

Была создана Международная ассоциация класса "Оптимист", которая стала регистрировать все швертботы этого класса, построенные в разных странах, следить за соблюдением правил и обновлять их - регулировать техническое развитие класса, а главное - организовывать соревнования. В 1965 г. ассоциация зарегистрировала уже 17 000 "Оптимистов"! Прошло еще семь лет - и Международный союз парусных гонок официально признал "Оптимист" в качестве международного детского класса швертбота - одиночки, рассчитанного на управление одним человеком. Таким образом, "Оптимист" имеет ныне такие же права в парусном спорте, как, скажем, заслуженные ветераны Олимпиад - "звездник" или "Финн".

С тех пор началось дальнейшее бурное развитие класса. "Оптимисты" стали строить в далекой Австралии, на островах Новой Зеландии, в Японии и т. д. и т. п. Стали проводиться чемпионаты континентов и мира.

Не миновали "Оптимист" и новинки яхтостроения. С 1970 г. ассоциация класса разрешила постройку корпусов из стеклопластика, а затем и применение рангоута из алюминиевых труб. Из таких новых материалов было проще наладить массовый выпуск лодок на верфях, поэтому число "Оптимистов" стало расти еще быстрее и к началу 1979 г. достигло 120 тысяч!

У нас в стране первые "Оптимисты" были построены в 1963 г. Затем Таллинская экспериментальная верфь спортивного судостроения не только освоила выпуск таких швертботов, но и стала делать комплекты заготовок для их самостоятельной сборки на местах. Немало лодок построено и самими ребятами в детско-юношеских спортивных парусных школах, яхт - клубах, морских кружках и пионерских лагерях. В этом классе ежегодно проводится чемпионат СССР, в котором участвуют юные

яхтсмены практически из всех союзных республик. Так, могу вам сказать, что в минувшем спортивном сезоне 1980 года выиграл чемпионат страны - стал чемпионом СССР в классе "Оптимист" четырнадцатилетний Борис Аношкин из далекого и совсем не морского города Омска. Множество соревнований проводится в этом классе и на местах: ведь там, где есть четыре - пять "Оптимистов", уже можно устраивать гонки! А во время весенних всесоюзных соревнований в Севастополе одновременно принимают старт по 100 - 110 "Оптимистов". Это, пожалуй, одна из самых представительных - по числу судов - участников - парусных встреч. Вы, наверное, смотрели по телевидению торжественную церемонию закрытия парусной регаты XXII Олимпиады. Помните, как в море пошло множество маленьких яхт. Это тоже были точно такие же "Оптимисты", как изображенный на этой картинке.

КАК УСТРОЕН "ОПТИМИСТ"

А теперь познакомимся с конструкцией "Оптимиста", который нам предстоит построить. Корпус его собран из трех листов фанерной обшивки - двух бортов и днища. В носу и корме эти листы соединяются транцами - поперечными рамками, зашитыми фанерой. Сохранять правильную форму корпуса помогает и еще одна поперечная рамка - шпангоут - на середине длины лодки. Транцы и шпангоут составляют поперечный набор - основу прочного каркаса корпуса. Как и на большом судне, на нашем "Оптимисте" есть еще и продольный набор - киль, днищевые и скуловые стрингера и привальный брус <Все эти, а также другие детали, о которых пойдет речь, обозначены цифрами на рисунках, а в конце книжки приведен словарик основных терминов.>. Еще одна деталь - лакированный буртик - окаймляет верхнюю кромку борта и защищает борта от повреждений при навалах на причал и т. п. Остальные детали корпуса нужны для крепления мачты и шверта. Это поперечная банка с пяртнерсом для прохода мачты; степс - гнездо для мачты, закрепляемое на киле; швертовый колодец.

Есть руль с румпелем, навешиваемый на транец при помощи рулевых петель. Наконец, есть еще и пенопласт, обеспечивающий плавучесть лодки в случае, если ее опрокинет ветер или зальет волной. Впрочем, такое случается довольно редко. Прочность мачты специально рассчитана так, чтобы при сильном порыве ветра она ломалась, не давая шквалу опрокинуть лодку. Благодаря широкому и высокобортному корпусу "Оптимист" хорошо держится на волне высотой до 0,5 м.

Парусное вооружение его, как мы уже знаем, по - яхтенному называется шпринтовый кэт. Нок - бензельный угол паруса удерживается шпринтовом - круглым деревянным рейком, один конец которого упирается в специальную петлю на мачте, а второй - в петельку, пришитую к парусу. Передней и нижней шкаторинами парус подвязывают тонким шнуром - слаблинем - к мачте и гику, который упирается вилкой - усами - в мачту.

Сила давления ветра на парус передается на корпус лодки через мачту и гика - шкот - тонкий капроновый или растительный трос, прикрепленный к гику. Эта сила немаленькая - вы сами ее почувствуете, когда выйдете на воду в хороший ветер. Недаром шкот проводится в два лопаря: заложенный за обушек на киле, он проходит через блок на гике и нижний блок у киля и только после этого попадает в руки яхтсмену. Рулевому приходится иметь дело уже с уменьшенной вдвое - втрое (в зависимости от варианта проводки) тягой шкота.

Шпринтовый парус - это такая же старина, как и прямые паруса, сохранившиеся до сих пор на больших парусниках. Его повсеместно применяли рыбаки - на Балтике, на Чудском озере, у побережья Северной Америки. Он удобен тем, что управляют им только одной снастью - за шкот. В случае внезапного усиления ветра надо выдернуть шпринтов из петельки на парусе - и сразу же его площадь уменьшится наполовину! Несложно вообще снять мачту вместе с парусом - ведь никакого стоячего такелажа нет; закатав внутрь паруса гик и реек, можно уложить мачту в лодку и взяться за весла или переждать сильный ветер.

Мы уже упоминали о правилах, которым должен отвечать готовый швертбот, чтобы его допустили к участию в соревнованиях. На многие размеры установлены строго определенные допуски, в которые нам необходимо уложиться. Видите, на чертежах рядом с каждым размером указана еще одна цифра. Например, рядом с длиной 2300 мм стоит ±15. Это значит, что допустимо случайное увеличение этого размера вплоть до 2315 мм и уменьшение вплоть до 2285 мм.

После постройки лодки мы обязательно сами проверим соответствие размеров корпуса, шверта, руля, паруса и рангоута установленным правилами класса. Перед началом ответственных соревнований такую проверку - контрольный обмер - делают специалисты - мерители.

Ну вот, пока это все, что я хотел рассказать вам об "Оптимисте". Если вопросов нет, - к делу!

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА УЗЛОВ

Жорес Иванович разделил всех на три группы - по два-три человека.

Первая группа ребят начала заготавливать детали набора. Им был вручен листок с выписанными и сгруппированными по размерам поперечного сечения рейками, которые нужно было вырезать заранее. Работу упростила и ускорила дисковая пила для продольной распиловки досок, которую соорудили из электродрели.

Другая группа занялась сооружением стапеля - все уже знали, что ни один "приличный корабль" не может быть построен без надежного прочного основания - стапеля.

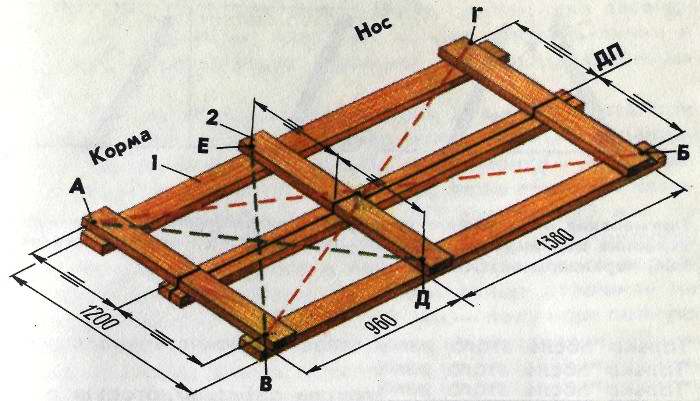

Чертеж стапеля "Оптимиста" изображал простейшую раму, которую надо было сколотить из трех продольных и трех поперечных досок. Начали с того, что выбрали три двухдюймовые доски длиной по 2,5 м и прострогали их по одной пласти - рабочей (верхней) плоскости стапеля. На одной из досок с помощью "волшебной нитки" пробили прямую линию и навели ее карандашом по линейке.

- Это будет, - пояснил Жорес Иванович, - основная контрольная линия при сборке корпуса - след ДП лодки на стапеле. Эту доску мы положим посередине, а две другие будут боковыми.

Плотно уложив эти доски по разметке на полу, ребята отметили рисками на линии ДП заданное чертежом стапеля положение кормового транца, шпангоута и носового транца. Потом, прикладывая разметочный угольник по этим рискам, провели перпендикулярные ДП линии, пересекающие все три продольные доски.

|

| Стапель для сборки корпуса и проверка его по диагоналям. 1 - продольный брус стапели, 25 х 150 х 2500, 3 шт.; 2 - поперечный брус стапеля, 25 х 150 х 1300, 3 шт. |

Из дюймовых досок заготовили три поперечины, и у каждой из них прострогали (и проверили по линейке) по одной рабочей кромке: к ним будут крепиться стойки транцев и шпангоута. При этом кромку носовой поперечины прострогали под угол 66° - в соответствии с наклоном носового транца. Чтобы выдержать этот угол, Жорес Иванович посоветовал вырезать из картона маленький шаблончик. Двигая его вдоль кромки, можно было проверить, правильно ли она прострогана.

Затем, уложив все три поперечины рядом, на них при помощи угольника и линейки прочертили линию ДП и положение внешних кромок продольных досок - по 600 мм от ДП на сторону.

- Теперь можно уложить поперечины на места и сшить их гвоздями. Придерживайтесь линий, которые мы прочертили на каждой доске, и все будет в порядке! - Командовал наш боцман. - На всякий случай пока забейте по одному гвоздю в каждое пересечение досок: сначала проверим качество работы.

Жорес Иванович взял длинную линейку и, приложив ее по одной из диагоналей между точками А и Б, сделал на ней отметки карандашом. Затем он перенес рейку на другую диагональ - между точками В и Г. Получилась разница всего в 2 мм.

- Это не страшно, - сказал Жорес Иванович. И поручил ребятам проверить самим диагонали АД и BE.

|

| Применение простейшего "циркуля" при разбивке плаза: а - построение перпендикуляра к ОП - линии ДП; б - построение линии, параллельной ОП. |

Только после этого раму стапеля окончательно сшили гвоздями.

Тем временем третья группа ребят, в которую отобрали самых аккуратных и внимательных, тоже вспоминала уроки геометрии. Им предстояло разбить плаз - вычертить на чистом листе фанеры шпангоут и транцы в натуральную величину.

Сначала надо было пробить две взаимно перпендикулярные прямые: вертикальную линию ДП и горизонтальную шергень-линию, совпадающую с рабочей плоскостью продольных досок стапеля. Базовую горизонталь провели в нижней части листа фанеры (по длинной линейке), по середине длины наметили на ней положение ДП, а вот точный перпендикуляр к этой горизонтали восстановить никак не удавалось: Жорес Иванович браковал то, что делали при помощи небольшого угольника.

Наконец, кто - то из ребят вспомнил, как это делали на уроках. На горизонтали отмерили в стороны от ДП два равных отрезка. Поскольку большого циркуля у ребят не было, пришлось по подсказке Жореса Ивановича "изготовить" импровизированный инструмент. Взяли обрезок рейки и по концам вбили насквозь пару гвоздиков - на расстоянии, которое было немного больше длины отмеченного на горизонтали отрезка. Из концов этих отрезков сделали "циркулем" две дуговые засечки с таким расчетом, чтобы они пересекались. Осталось только соединить точку ДП на горизонтали с точкой пересечения засечек.

Дальше все пошло проще. Этот же циркуль помог провести линии, параллельные контрольной шергень-линии. Для этого достаточно было сделать две засечки (нужным радиусом) вверх от концов шергень - линии и провести касательную прямую к "процарапанным" дугам.

Чтобы легче было разбираться в линиях плаза при сборке узлов, шпангоут вычерчивали черным карандашом, носовой транец - синим, а кормовой - красным.

Разметка шпангоута, например, велась так. От шергень-линии отложили вверх по ДП размер 660 мм. На такое же расстояние вбили гвоздики в рейку - циркуль и с ее помощью провели линию днища, строго параллельную шергень-линии. На линии днища отложили на каждую сторону от ДП по 500 мм - получили полную ширину днища на шпангоуте. Затем на расстоянии 360 мм вниз от линии днища провели вторую горизонтальную линию, параллельную шергень-линии, и на ней отложили по 558 мм от ДП - получили ширину шпангоута на уровне верха бортов. Соединив теперь попарно соответствующие точки на линиях днища и борта, получили очертания шпангоута - его обвод, как сказал Жорес Иванович.

Наклонные линии бортов продолжили до пересечения с шергень-линией, чтобы получились стойки для установки на стапеле. При помощи линейки аккуратно разметили вырезы - пазы для прохода через шпангоут привального бруса, скуловых и днищевых стрингеров и киля.

Очертания бимсов при разбивке транцев провели по гибкой рейке, изогнутой между пятью точками, заданными на чертеже: двумя крайними - у бортов, одной - в ДП (максимальная погибь бимса) и двумя - по середине расстояния между ДП и бортами.

К этому времени "заготовительный цех" передал на сборку бортовые рейки - топтимберсы - и днищевой флор шпангоута.

далее СБОРКА КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ

Print