О парусах часть 2

31 Марта 2014

Парусное вооружение яхт типа «ФРИДОМ».

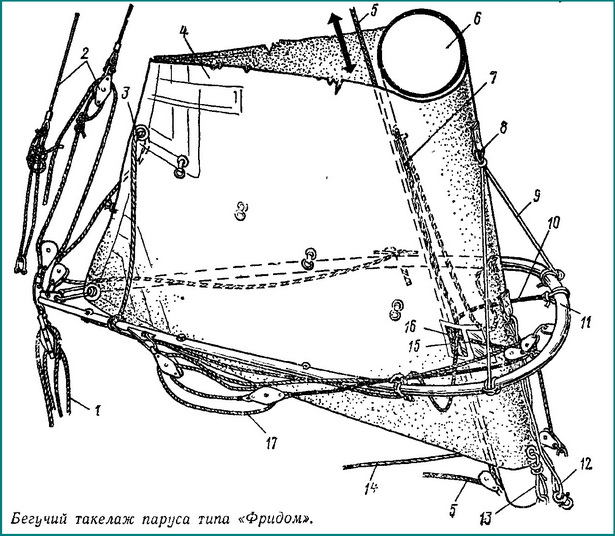

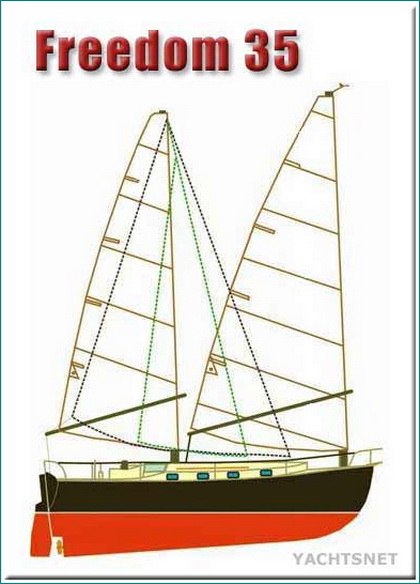

В конце 70-х годов яхтенным конструктором Гарри Хойтом из Пуэрто-Рико были спроектированы три крейсерских швертбота с парусным вооружением типа кэч — кэт: «Фридом-28» (длина 8,54 м), «Фри-дом-33» (10,06 м) и «Фридом-40» (12,19 м). В настоящее время эти яхты строятся в США и Англии.

Несмотря на непривычное для многих яхтсменов парусное вооружение, яхты «Фридом» быстро завоевали популярность во многих странах мира. Решающую роль в этом сыграли простота и удобство управления парусами, хорошие мореходные качества и комфортабельность. Неудивительно, что в 1980 г. «Фридом-33» в гонках вокруг острова Уайт финишировала первой в своей стартовой группе, а в соревнованиях «Неделя Антигуач победила во всех пяти гонках крейсерских яхт свободного класса (управлял судном Гарри Хойт).

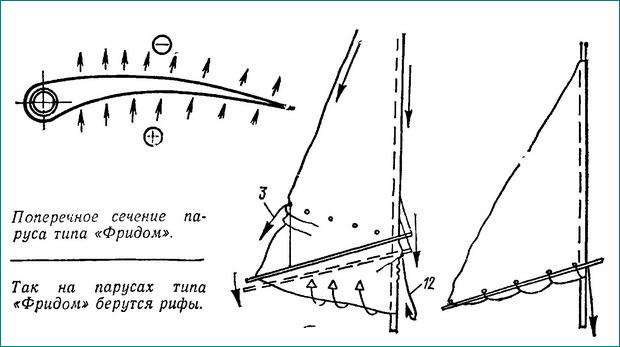

Остановимся подробнее на особенностях парусного вооружения яхты «Фридом-33». Два основных паруса — грот и бизань — имеют треугольную форму со свободной нижней шкаториной, которая растягивается на изогнутых гиках — уишбонах. Грот-мачта высотой 2,8 м установлена вблизи носовой оконечности, а бизань-мачта несколько меньшей высоты отстоит от нее на 2/3 длины корпуса. Мачты не имеют вант. Из всего стоячего такелажа предусмотрен только топ-штаг на бизань-мачте для несения апселей и штормового паруса, Отсутствие стоячего такелажа существенно упрощает оснастку яхты и облегчает работу экипажа на палубе.

Пустотелая мачта круглого поперечного сечения выполнена из стеклопластика и армирована ориентированными вдоль ее оси высокопрочными волокнами углерода. Такая мачта оказалась вдвое легче, чем мачта из алюминиево-магниевого сплава,— грот-мачта на «Фридом-33» весит всего 57 кг. Паруса типа «Фридом» имеют два слоя. Их «надевают» на мачты, а задние шкаторины обоих полотнищ соединяют вместе по всей длине от фалового до шкотового угла — при помощи сезневки.

Ось симметрии поставленного паруса совмещают с передней образующей поверхности мачты. Такая конструкция паруса обеспечивает более высокие аэродинамические качества, чем у парусов классического типа. Здесь достигается эффект плавного профиля крыла, входящая кромка которого оформлена мачтой, расположенной между слоями паруса. Благодаря этому устраняются завихрения, обычно возникающие сразу за мачтой и отрицательно влияющие на величину разрежения на подветренной стороне паруса и, следовательно, на величину его тяги.

За счет повышенного давления с наветренной и разрежения с подветренной стороны паруса оба слоя ткани принимают правильную форму. «Полый» парус меньше «закручивается» по высоте, т. е. работает под более оптимальными углами к вымпельному ветру, чем обычный.

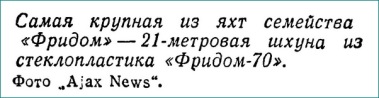

При «надевании» на мачту парус раскладывают по палубе и шкаторины сезнюют от фалового угла, поднимая парус фалом. В карманы обеих половин паруса вкладывают латы. Кренгельсы, вшитые в шкотовые углы обоих полотнищ, совмещают и крепят штертами за обушок на ноке гика. В нормальных условиях эксплуатации паруса не снимают с мачт, а просто опускают вниз. На яхтах «Фридом» рундуки для хранения парусов даже не предусмотрены. Проводка снастей бегучего такелажа, при помощи которых можно менять положение, форму и площадь парусов, представлена на схеме. Она относится к обоим парусам швертбота.

Регулировка угла атаки парусов и их профиля осуществляется путем изменения положения уишбона. Он удерживается в поднятом положении прм помощи топенанта 9 (см. рис.), закрепленного на скобах у пятки уишбона и продетого через вшитое в парус 4 кольцо 8, а также при помощи топенанта с талями 2, подвижный блок которого закреплен на ноке уишбона. Когда парус спущен, пятка уишбона поддерживается на весу топенантом 7, закрепленным на скобе на задней кромке мачты 6 и пропущенным через специальные «окна» 16.

Обтягивание нижней и задней шкаторин осуществляется при помощи специальной снасти 10, которая крепится за переднюю часть уишбона 11, дважды пересекает поверхность паруса через вторую пару «окон» 15, охватывая с задней стороны мачту, а затем через тали 17, закрепленные на одной из ветвей уишбона, и направляющие блоки ходовой конец 14 проводится в кокпит.

Обтяжка передней шкаторины выполняется галсом 13, проведенным через рым на пяртнерсе мачты. Угол поворота уишбона на подветренный борт регулируется шкотом с талями 1, подвижный блок которых закреплен на ноке уишбона.

Уменьшение площади парусов — рифление — не представляет серьезной проблемы, его можно производить разными способами. Так, на «Фридом-33» после растравливания шкота уишбона 1 и фала 5 переднюю и заднюю шкаторины приспущенного паруса подтягивают риф — шкентелями. Нирал 12, закрепляемый на вшитом в парус кольце, после опускания передней шкаторины крепят карабином за скобу на палубе. Риф-шкентель 3, продетый через кренгельс у задней шкаторины, проводят через направляющий блок и закрепляют на утке, расположенной на одной из ветвей уишбона.

Затем нижнюю часть паруса присезневывают к ветви уишбона. На «Фридом-40» предусмотрена специальная оснастка, подтягивающая к уишбону только верхнюю часть паруса. Для большего уменьшания площади парусов в штормовую погоду полностью убирают бизань, при усилении ветра спускают грот, а на бизань — мачте ставят штормовой апсель. На швертботах «Фридом» предусмотрены всего две лебедки — одна для управления бегучим такелажем обоих парусов, вторая — для подъема и опускания шверта.

Управление этими яхтами отличается легкостью и простотой. Один из специалистов, испытывавших «Фридом-33» в Ла-Манше, утверждает, что на протяжении почти 100-мильного перехода членам экипажа пришлось всего раз выйти из кокпита для укладки парусов во время их спуска. Вооружение, при котором не нужно следить за отдачей бакштагов на поворотах и опасаться удара по голове гиком, пересекающим кокпит при перемене галса, очень удобно для крейсерских походов, так как дает экипажу возможность экономить силы.

Швертботы «Фридом» отличаются хорошей устойчивостью на курсе благодаря V-образной форме днища и удлиненному дейдвуду. По мнению опытных яхтсменов, испытывавших швертбот в свежий ветер (15 — 17 м/с), у «Фридом» угол лавировки в бейдевинд почти на 5° больше, чем у яхт с традиционным вооружением типа шлюп, зато этот недостаток компенсируется значительным превосходством в скорости.

В. Зубрицкий.

Источник: «Катера и Яхты», №111.

Индикаторы на парусах — верные помощники гонщика.

До последнего времени даже опытные рулевые гоночных и крейсерско -гоночных яхт управляют курсом судна и выбирают шкоты, руководствуясь поведением передней шкаторины парусов. Всегда стараются расположить паруса по отношению к ветру таким образом, чтобы парус вблизи передней шкаторины оказался на грани заполаскивания. Сейчас этот метод уже нельзя признать оптимальным для тех, кто рассчитывает на успех в гонках.

Во-первых, для проверки крутизны хода и правильности установки парусов приходится довольно часто, особенно при лавировке в крутой бейдевинд, приводить яхту к ветру, либо слегка потравливать и подбирать шкоты. В результате величина подъемной силы на парусах периодически падает и в целом оказывается ниже, чем этого можно достичь в лучшем случае. Во — вторых, из — за периодических отклонений руля, которые делает рулевой для проверки крутизны, повышается сопротивление воды движению яхты.

В — третьих, жесткий дакрон или грубая парусина на больших яхтах оказываются мало чувствительными в слабый ветер. Заполаскивание или подрагивание передней шкаторины можно обнаружить, когда уже большая часть подветренной стороны паруса оказывается в зоне действия завихрений, обусловливающих почти полное падение подъемной силы.

Несколько лет назад ведущие спортсмены позаимствовали у исследователей — аэродинамиков простое, но достаточно эффективное средство для контроля за работой паруса. Оно представляет собой легкие, чувствительные к воздушному потоку ленточки ткани, прикрепляемые с обеих сторон паруса вблизи передней шкаторины. Эти ленточки в дальнейшем будем называть индикаторами, хотя в международной практике парусного спорта утвердилось их английское название «tell tаlls», что в буквальном переводе означает «сплетники».

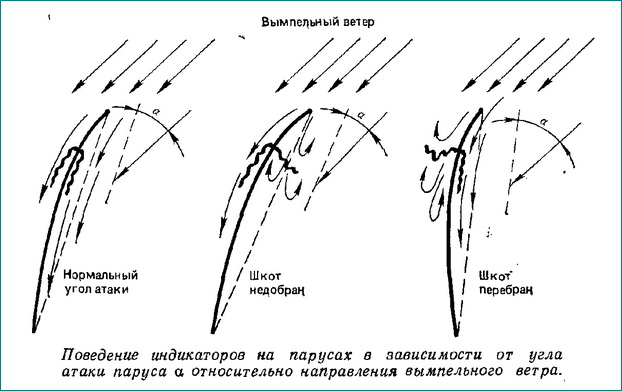

Индикаторы можно также вырезать из легкой синтетической пряжи, тонкого нейлона или магнитофонной ленты. Длина каждого индикатора выбирается в пределах 200—250 мм. При креплении к парусу пары индикаторов правый располагают выше левого. Чтобы их легко можно было отличить друг от друга, ленту применяют контрастных цветов, отличных от цвета паруса — оранжевого, синего, красного или зеленого. Важно, чтобы перед индикаторами на парусе не было швов, которые вносят возмущение в поток воздуха. Если на ходу яхты подветренный и наветренный индикаторы вытягиваются в направлении задней шкаторины, значит обе стороны паруса обтекаются плавными струями воздушного потока, а парус расположен под правильным углом атаки к вымпельному ветру.

Если же парус недобран, т. е. имеет слишком малый угол атаки, то происходит срыв потока на его наветренной стороне. В этом случае так называемая критическая точка (в которой воздушный поток разделяется на две части, обтекая парус) смещается на подветренную часть передней шкаторины. Наветренный индикатор, совершая беспорядочные колебания, сигнализирует рулевому о необходимости подобрать шкоты или увалиться, в то время как подветренный индикатор направлен в корму.

Если же парус перебран (угол атаки по отношению ветру велик), критическая точка находится на наветренной стороне паруса, а на подветренной происходит срыв потока, создаются завихрения, которые приведут в беспорядочное движение закрепленную здесь ленточку. В это время наветренный индикатор будет развеваться по потоку воздуха, направленному к задней шкаторине.

Индикаторы еще задолго до того, как начнет заполаскивать передняя шкаторина, сигнализируют рулевому о необходимости изменения курса или настройки парусов. Настройка парусов при помощи индикаторов особенно эффективна в крейсерских гонках, когда рулевой имеет возможность в течение длительного времени полностью сосредоточить внимание на информации, выдаваемой индикаторами.

Если индикаторы установлены правильно и экипаж сумеет использовать их показания, то среднюю скорость можно повысить от 5 до 10-%. Такой эффект, конечно, может существенно повлиять на результат гонки. Примечательно, что в последние годы большинство фирм — изготовителей парусов («Худ», «Норт» и др.) снабжают всю свою продукцию индикаторами: и паруса для самых легких швертботов класса «Оптимист», и для «Виндсерфера», и для океанских супер — яхт.

Чтобы понять физическую сущность происходящих у поверхности паруса явлений, о которых сигнализируют индикаторы, и правильно использовать выдаваемую ими информацию, сделаем небольшое отступление в область аэродинамики паруса. Рассмотрим характер обтекания паруса на курсе крутой бейдевинд как наиболее чувствительном к настройке парусов. К слову сказать, исследователи смогли получить ясную картину обтекания, применив те же индикаторы, закрепленные рядами вдоль хорды в нескольких поперечных сечениях жесткой модели паруса.

Эти опыты и .показали, что идеальное обтекание профиля паруса, при котором все индикаторы на наветренной и подветренной сторонах развеваются в сторону задней кромки, возможно лишь при очень маленьком угле атаки, когда подъемная сила на парусе равна нулю. Уже при небольшом увеличении угла атаки, когда критическая точка L смещается ближе к наветренной стороне входящей кромки, на подветренной стороне паруса происходит отрыв тончайшего ламинарного пограничного слоя воздуха.

Индикаторы на подветренной стороне паруса показали образование здесь вихревых потоков, направленных навстречу основному потоку воздуха: часть ленточек на определенной ширине паруса отклонялась вперед. Причем с увеличением угла атаки а эта ширина охватывала все большую часть хорды, следовательно, размеры турбулентного пятна увеличивались. Некоторые индикаторы, расположенные ближе к задней шкаторине от границы турбулентного пятна R, показывали устойчивое направление потока воздуха в сторону выходящей кромки, вплоть до а = 9°.

Замеры давления в потоке у подветренной стороны паруса показали, что турбулентное пятно существенно влияет на величину разрежения и его распределение по хорде профиля. Напомним, что именно разрежение на подветренной стороне паруса играет основную роль в создании подъемной силы и, следовательно, силы тяги, движущей яхту на курсе бейдевинд. На графике представлены результаты замеров, полученных на аэродинамическом профиле МАСА 64А-006, но их можно распространить и на тонкий выпукло — вогнутый профиль, каким является парус.

Профиль обтекается плавным ламинарным потоком вплоть до а = 4,5°, когда начинается описанный выше отрыв ламинарного пограничного слоя. В этот момент достигается наивысшее разрежение, характеризуемое коэффициентом разрежения Ср = 2,5. В распределении этого отрицательного давления пик хорошо виден вблизи входящей кромки. При а = 5° турбулентное пятно уже хорошо заметно, его толщина составляет 1 % хорды С.Пик разрежения становится меньшим и более плавным.

При а = 9° турбулентное пятно охватывает уже всю ширину профиля, его толщина составляет 3,5% С. Коэффициент разрежения Ср = 1,0 в 2,5 раза ниже, чем при а = 4,5°! вблизи входящей кромки пика практически нет, разрежение сравнительно равномерно распределено по всей ширине паруса. Значит, подъемная сила существенно снизилась, а сопротивление профиля возросло. Можно сделать вывод, что увеличение угла атаки а сверх 5° для паруса нежелательно.

Сигнализировать же о его превышении может индикатор, закрепленный вблизи точки R — кормовой границы турбулентного пятна, При а = 5° эта точка отстоит от входящей кромки на 15% ширины паруса С. Как только турбулентное пятно достигнет этой точки, индикатор изменит свое направление, поднимется вверх от поверхности паруса и даже может показать направление потока вперед— против вымпельного ветра. Дальнейшее выбирание шкотов — увеличение угла атаки не только бесполезно, но и приведет к большой потере подъемной силы.

Распределение разрежения вдоль профиля во многом зависит от формы и глубины пуза, поэтому наивыгоднейшее расположение индикаторов обычно определяется опытным путем для каждого паруса отдельно при одновременном наблюдении за поведением яхты. На стакселе лучше всего наметить линию, перпендикулярную передней шкаторине, и временно закрепить с обеих ее сторон несколько ленточек с интервалом 100—150 мм.

Выйдя под этим стакселем на яхте, следует лечь на курс острый бейдевинд и подобрать стаксель — шкот таким образом, чтобы судно имело оптимальную крутизну лавировки и скорость выбирания на ветер. Индикаторы на подветренной стороне паруса своими беспорядочными колебаниями обозначат протяженность турбулентного пятна, которое допустимо для данных условий. После этого в качестве индикатора достаточно оставить одну ленточку, наиболее удаленную от штага. Остальные не нужны, так как не дадут в дальнейшем полезной информации.

Разумеется, парус должен быть настроен соответственно силе ветра, а пробный выход лучше делать в несильный ветер. При усилении ветра парус работает под меньшими углами атаки, поток у подветренной поверхности становится турбулентным уже у штага, и все индикаторы на этой стороне показывают устойчивое направление к задней шкаторине.

Выбранное таким образом положение индикатора используется для размещения остальных двух — трех, которые разносятся по высоте стакселя, примерно, в 7—9% хорды от передней шкаторины в каждом сечении. Эти индикаторы дадут информацию о распределении воздушного потока по всей высоте стакселя или генуи.

На небольших лодках, оснащенных парусами из тонкой синтетической ткани, индикаторы просвечивают через ткань и потому наблюдение за ними не составляет труда. На более крупных яхтах в парус вшивается окно из прозрачной пленки хотя бы для одной пары индикаторов, расположенных на высоте 20—25 % высоты паруса снизу. Этот так называемый курсовой индикатор должен быть хорошо виден с места рулевого.

Он используется для ведения яхты по оптимальному курсу во время лавировки. Выбрав этот курс и настроив парус, рулевой следит за обеими ленточками, концы которых должны быть направлены к задней шкаторине. Заметив, что наветренная ленточка затрепетала и вышла из потока, он должен слегка увалить яхту, пока подветренная лента не потеряет своей устойчивости. Реакция индикаторов на изменение угла атаки столь чуткая, что когда начинает трепетать подветренный индикатор, яхта еще идет, не сбавляя хода. И конечно, передняя шкаторина еще не обнаруживает никаких признаков заполаскивания.

Большинство яхт имеет наивысшую скорость либо в том случае, когда обе ленты четко ориентированы в корму, либо когда наветренная лента слегка подрагивает. В любом случае признаки беспокойства, проявляемые наветренным индикатором, а точнее — недобранные шкоты, не так ощутимо сказываются на скорости, как развитие турбулентного пятна на подветренной стороне паруса, когда яхта идет слишком увалисто (либо перебраны шкоты).

Поведение наветренных индикаторов во многом зависит от полноты и формы профиля паруса. Здесь нет четких рецептов: рулевой должен изучить характер поведения индикаторов на каждом парусе, чтобы полнее использовать даваемую ими информацию. В то же время беспорядочные колебания подветренных индикаторов однозначно свидетельствуют о необходимости привестись или потравить шкоты.

Несколько индикаторов, расположенных по высоте стакселя, позволяют оценить степень его закрутки — изменения углов атаки сечений паруса по высоте — и добиться его более эффективной тяги путем регулировки натяжения передней шкаторины и проводки шкотов. При правильной настройке все три или четыре наветренных индикатора должны подняться на одинаковый по отношению к штагу угол и расположиться одинаково по потоку, когда яхта идет в бейдевинд.

Если верхний индикатор поднимется больше, значит стаксель сильно «закручен»—точка крепления шкотов к палубе слишком далеко сдвинута в корму или нужно осадить шкотовый угол вниз при помощи специальной оттяжки. Если же при приведении к ветру первым начинает трепетать нижний наветренный индикатор, это значит, что точка крепления шкота расположена слишком близко к носу или шкотовый угол излишне прижат книзу. Индикаторы, установленные а верхних сечениях паруса, могут иногда указывать на существование потока, направленного вверх, вдоль подветренной поверхности паруса.

Этот поток может быть вызван прогибом штага, так как при большом прогибе верхние сечения паруса работают под большим углом атаки, чем нижние. Соответственно меняется характер распределения разрежения в соседних сечениях и появляется поток, направленный из области с меньшим разрежением. Поэтому верхний индикатор, поднимающийся вверх, может свидетельствовать о необходимости набить штаг; абсолютно тугой штаг является условием высокоэффективной работы стакселя на острых курсах.

Чаще всего прогиб штага учитывается при раскрое стакселя, передней шкаторине которого придается S — образность: в нижней части должен быть положительный серп, а в верхней — отрицательный. Иногда индикаторы могут указывать на необходимость перекроить стаксель. Паруса с относительно плоской частью близ передней шкаторины склонны к образованию развитых турбулентных пятен.

У таких парусов очень трудно удерживать оба индикатора расправленными в потоке к задней шкаторине. Если подветренный индикатор заметается или повиснет, рулевой начинает приводиться к ветру; в тот же момент либо упадет наветренная лента, либо заполощет вся шкаторина. Необходимо сделать профиль паруса более полным близ передней шкаторины или слегка потравить штаг.

Индикаторы могут быть поставлены и на гроте. При вооружении типа кэт (швертботы «Оптимист», «Финн» и т. п.) место для установки индикаторов выбирают таким образом, что — бы парус был наиболее чувствительным к изменению угла атаки и в то же время не ощущалось влияние мачты на завихрение потока у паруса. Чаще всего ставят два-три индикатора на расстоянии 30—35 см от передней шкаторины, равномерно распределив их по высоте паруса.

На более крупных яхтах, оснащенных передним парусом, индикаторы на гроте в том виде, каком они выполняются на стакселе или генуе, применяют редко. Вследствие влияния профиля мачты на турбулизацию обтекающего парус потока индикаторы нужно ставить дальше к задней шкаторине, где они не дают сколько — нибудь полезной информации для настройки парусов или поддержания нужного курса. Иногда можно видеть ленточки, пришитые близ внутренних концов лат на гроте. По их поведению можно в какой-то мере судить о закрутке паруса (но не об оптимальном угле атаки).

Чаще индикаторы пришивают к задней шкаторине грота у внешних концов верхних лат. Здесь ленточки развеваются, будучи направленными в корму, если только грот имеет правильный угол атаки. Если же парус у задней шкаторины перебран, то индикаторы загибаются на подветренную сторону паруса. Однако на эффективности паруса завихрения у выходящей кромки сказываются в меньшей степени, чем образование турбулентного пятна вблизи передней шкаторины.

Индикаторы на гроте играют более важную роль в оценке степени закрутки паруса по высоте. Верхняя часть грота работает при ветре, скорость которого на 1,5—2 м/с больше, чем скорость ветра на уровне гика. Значит, и угол атаки верхней части паруса окажется большим, если парусу не придать определенную закрутку. О необходимости такой настройки сигнализируют самые верхние индикаторы, когда они загибаются на подветренную сторону. В этом случае можно ослабить заднюю шкаторину в ее верхней части, потравив гика — шкот и переместив его ползун на поперечном погоне на наветренный борт.

Кроме индикаторов на задней шкаторине грота, правильно настроить этот парус помогают цветные полосы, накрашиваемые поперек паруса перпендикулярно передней шкаторине: одна — в верхней части, другая — в районе максимального пуза. Полосы позволяют оценивать профиль паруса и влияние на него изменений в натяжении шкаторин, изгибе мачты, при перемещении точки крепления гика — шкота и т. п. Такие же полосы наносят и на генуэзские стаксели.

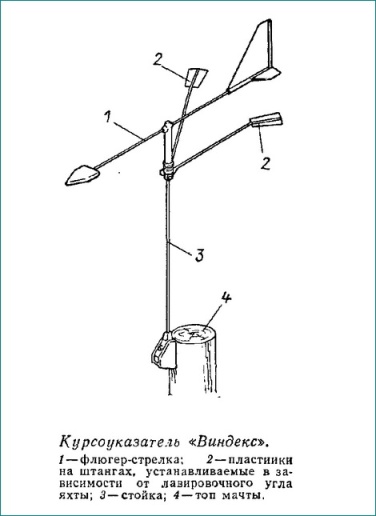

На попутных курсах индикаторы на парусах оказываются практически бесполезными. Гораздо больше информации можно получить от традиционных «колдунчиков» — тех же ленточек из легкой ткани, закрепленных на вантах и ахтерштаге, а также от вымпела, закрепленного на топе мачты. К слову сказать, за рубежом вместо вымпела получил распространение простой указатель вымпельного ветра типа «Виндекс», который состоит из хорошо уравновешенного флюгера со стрелкой и оперением и двух пластинок, закрепленных неподвижно к вертикальной стойке на разведенных под определенным углом штангах.

Этот угол соответствует оптимальному лавировочному угу относительно вымпельного ветра и для каждого судна определяется опытным путем. Стрелка указателя для килевых яхт имеет длину 356 мм, весит прибор всего 71 г. При лавировке рулевой может судить о крутизне хода яхты по относительному положению стрелки: если ее оперение совмещено с пластинкой, значит курс оптимален. «Виндекс» указывает также направление вымпельного ветра и на попутных курсах, четко определенное относительно курса яхты благодаря тем же пластинкам.

Известны случаи применения индикаторов и на спинакерах, где они существенно облегчают поддержание устойчивой формы паруса на бакштагах. Ленточки, пришитые на наветренной шкаторине, позволяют более чутко управлять брасом, а индикаторы у подветренной шкаторины вовремя сигнализируют о появлении завихрений и помогают правильно выбрать продольное положение шкота и степень его натяжения.

Д. Антонов, И. Греков.

Источник: «Катера и Яхты», №90.

Новые паруса «Миллера и Уитворта».

С одним из проектов известной английской фирмы «Миллер и Уитворт», специализировавшейся на проектировании крейсерско — гоночных яхт и производстве парусов для них, — «двухтонником» «Вэнгард» — читатели сборника могли познакомиться в публикации «КЯ» № 72. Расскажем теперь о тех новинках в парусном оснащении этой необычной яхты, которые быстро получили распространение и на других судах, постоянно участвующих в океанских гонках.

Грот «LFD» (грот с низким сопротивлением трения). Известно, что наилучшими качествами обладают паруса, пошитые из тонкой и легкой ткани, имеющей плотную мелкую текстуру и благодаря этому оказывающей малое сопротивление трения обтекающему их потоку воздуха. Так родилась идея сшить грот не из обычного сравнительно толстого, неудобного в обращении и плохо стоящего в слабый ветер дакрона, а из двух слоев очень тонкой ткани.

Ведь грот в течение гонки обычно не заменяют, он должен обладать «всепогодными» качествами: с одной стороны, быть достаточно прочным и недеформируемым, чтобы его можно было нести в ветер силою 7—8 баллов; с другой стороны, тот же парус должен принимать правильную аэродинамическую форму при самом слабом дуновении. Именно такими качествами обладает двухслойный грот «LFD».

Парусные мастера «Миллера и Уитворта» пошли дальше. Они спрятали внутри — между слоями — все выступающие на обычном парусе наружные детали — карманы для лат, боуты и другие усиливающие накладки. Общий результат нововведений оценивается фирмой как снижение сопротивления трения паруса примерно на 30%, а это эквивалентно увеличению тяги на курсе бейдевинд на 1%. Опыт плаваний подтвердил, что новый грот лучше держит форму в слабый ветер, с ним легче справляться при рифлении и т. п.

Парус сшит из полос ткани шириной 915 мм с прошивкой фальшивых швов через 450 мм и снабжен обычными приспособлениями для регулировки его профиля. В заднюю шкаторину вшит булинь, для которого на выходе тросика из паруса у гика и у каждого из трех риф — кренгельсов прямо на шкаторине закреплены клиновые пластмассовые стопора. У галсового и шкотового углов сделаны дополнительные кренгельсы для оттяжек Кэнингхэма, а нижняя шкаторина скроена с «полочкой». Подтягивая или отпуская оттяжки, можно делать нижнюю часть паруса более пузатой или, наоборот, более плоской — «уплощать» ее.

Для контроля за правильной постановкой паруса по отношению к ветру к задней шкаторине пришиты легкие «колдунчики», а на парусе накрашены цветные горизонтальные полосы. «Вэнгард» снабжен патент – рифом. Однако, поскольку в ряде случаев нельзя будет мириться с тем, что форма паруса при наматывании на гик искажается, предусмотрена возможность взятия рифов обычным способом — при помощи риф — штертов. Для них в парусе пробиты три ряда люверсов, отстоящих один от другого примерно на метр.

В соответствующих местах в полом алюминиевом гике сделаны отверстия, через которые пропускаются стальные риф — шкентели, проведенные через блок к мачте. С помощью шкентеля риф — кренгельс плотно подтягивается к гику, где за него закладывается дополнительная оттяжка, проведенная через блок на ноке гика. Манипулируя с этими снастями, легко придать зарифленному парусу нужный профиль по нижней шкаторине — риф — кренгельс имеет определенную свободу перемещения вдоль гика.

Генуя-«компенсатор». Это большой генуэзский стаксель, рекомендуемый для постановки на острых курсах в широком диапазоне силы ветра. Парус шьется из двух сортов ткани с расположением полотнищ перпендикулярно задней шкаторине. В передней трети используется легкая, чувствительная к ветру ткань, принимающая правильный профиль в слабый ветер. Благодаря этому обеспечивается высокое аэродинамическое качество паруса, рулевому легче реагировать на заходы ветра. Кроме того, оказывается более эффективной настройка паруса с помощью свободной (не пришитой к ликтросу) передней шкаторины, натяжение которой, а следовательно, и полноту паруса в передней трети легко регулировать (в зависимости от силы ветра.) оттяжкой Кэнингхэма.

Задняя часть паруса пошита из тяжелого и жесткого дакрона. В этой части генуи действуют солидные растягивающие напряжения, поэтому требуется материал, способный сохранять форму паруса под нагрузкой, избавить парус от таких дефектов, как заворачивание задней шкаторины, морщины у шкотового угла или направление сильного потока на подветренную сторону грота под неправильным углом.

Соединение частей из разных сортов ткани выполнено по дуге окружности, что позволило избежать появления здесь морщин или слома вследствие различия в деформативных свойствах ткани. Мастера «Миллера и Уитворта» отказались от обычно практикуемого покроя генуи с центральным швом по биссектрисе шкотового угла. При таком покрое парус получается в своей центральной части более плоским, угол атаки оказывается неодинаковым по его высоте.

Только в нижней части генуи, которая для прочности также сшита из тяжелого дакрона, имеются два вертикальных шва. Они соединяют лекальные полотнища, которые в сочетании с выпуклой нижней шкаториной необходимы для того, чтобы под ветром и в нижней части парус принимал выпуклую форму, независимо от тяги шкота.

«Компенсатор» считается сейчас незаменимым парусом для экипировки яхт «тонных» классов, на которых разрешается иметь в гонках лишь ограниченное число передних парусов. Он оказался весьма эффективным для легкого ветра, причем центр давления в этом случае оказывается расположенным вблизи середины его ширины. С усилением ветра «компенсатор» автоматически делается более плоским благодаря растяжению легкой ткани у передней шкаторины, причем центр давления перемещается вперед. Парус этого типа примерно на 7% легче обычной генуи такой же площади с центральным швом.

Комбинированный генуэзский стаксель. Парус используется в свежие ветра. Название получил в связи с тем, что пошит из полотнищ, располагаемых перпендикулярно задней шкаторине, но имеет и средний усиливающий шов по биссектрисе шкотового угла, делающий парус более плоским и препятствующий его деформации от тяги шкота. Сохраняется выпуклость нижней и вогнутость задней шкаторин. Близ передней шкаторины в нескольких точках по высоте паруса и с обеих его сторон пришиваются легкие «колдунчики» для визуального контроля за положением стакселя относительно ветра.

Штормовой стаксель. На «Вэнгарде» этот парус имеет несколько необычную форму. Чаще всего штормовые стакселя шьют с укороченной длиной по передней шкаторине, но сохраняют достаточно большой перекрой грота. Однако, как показали исследования в аэродинамической трубе, такой парус оказывается малоэффективным, поскольку его тяга определяется в основном длиной передней шкаторины, а не величиной перекроя.

Кроме того, широкий низкий стаксель сильно деформируется повышенными напряжениями в ткани, возникающими под действием штормового ветра; поток воздуха, стекающий с него, отдувает грот; нижняя часть паруса временами оказывается в ветровой тени от гребней волн.

Фирма предложила свою концепцию штормового паруса, названного «Скинни Риб Джиб» (дословно — «тощий стаксель»). Его особенность — высокое аэродинамическое удлинение. Положение узкого и высокого паруса легче контролировать в сильный ветер; зазор между стакселем и гротом можно регулировать, не допуская нежелательного эффекта действия на грот. «Скинни Риб» развивает максимальную подъемную силу при малом сопротивлении. Длина его по передней шкаторине обычно определяется в процентах полной длины штага с таким расчетом, чтобы кренящий момент имел умеренную величину.

Парус шьется из особо прочной ткани с традиционным покроем — с центральным швом и полотнищами, перпендикулярными нижней и задней шкаторинам. Для обеспечения жесткости задней шкаторины штормовой стаксель снабжается парой лат. Небольшая регулировка профиля этого самого плоского паруса достигается применением оттяжки Кэнингхэма по передней шкаторине.

Сферический спинакер. Это универсальный парус для фордевинда и бакштага со сферическим раскроем в верхней части. При обычном покрое спинакера с поперечным расположением полотнищ ткань оказывается растянутой по диагонали (по отношению к ее основе), вследствие чего существенно удлиняются боковые шкаторины паруса, он становится более плоским, а брас и шкот приходится выбирать сильнее. В результате увеличивается крен яхты, на спинакере образуется подушка воздуха, обтекая которую ветер попадает на подветренную Сторону грота.

Сферический покрой обеспечивает устойчивую форму верхней части спинакера в широком диапазоне ветра, а полотнища оказываются ориентированными поперек максимальных действующих усилий и препятствуют чрезмерному растяжению шкаторин. В нижней части сферический (или радиальный, как его называет фирма) спинакер имеет поперечное расположение полотнищ, при котором обеспечивается максимальный коэффициент раскрытия паруса.

Шьется этот парус из легкого плотного нейлона специальной выделки. По желанию заказчика спинакер может быть снабжен в нижней части фирменным «юмбо» — дополнительной площадью, скроенной в виде части сферы, раскрытой с кормы. «Юмбо» увеличивает площадь спинакера примерно на 14% и является своеобразной ограничивающей аэродинамической шайбой, снижающей концевые потери на нижней шкаторине паруса. Установлено, что только за счет добавления «юмбо» при ветре 10 м/с скорость «Вэнгарда» возрастает на 7%. Разумеется, спинакер с «юмбо» должен входить в обмерные ограничительные величины для данной яхты.

Последняя новинка фирмы — это «юмбо», пристегивающийся на застежке — молнии к нижней шкаторине сферического спинакера. В свежий ветер, когда полная площадь спинакера оказывается слишком большой, достаточно отстегнуть «юмбо», не меняя парус.

«Трирадиальный» спинакер. Такой спинакер рекомендуется для свежего ветра на курсах от фордевинда до крутого бакштага. Он отличается от сферического «радиальным» раскроем полотнищ в обоих шкотовых углах для устранения сильного растяжения ткани, особенно на бакштаге, и обеспечения более плоского профиля паруса. Этот парус также может быть пошит с «юмбо».

«Фенкат», «бигбой» или подветренный спинакер. Парус максимальной площади с очень полным профилем шьется из легкой ткани и ставится обычно в дополнение к спинакеру при курсе относительно ветра от 180° до 130° (фордевинд — полный бакштаг). Только за счет бигбоя «Вэнгард» получает прирост скорости 0,75 уз, Парус заметно уменьшает раскачивание судна при большой волне, стабилизирует его движение, повышая устойчивость на курсе, и облегчает управление спинакером. Таковы в общих чертах основные новинки в парусном «гардеробе» «Вэнгарда»; остальные шесть его парусов — традиционны для яхт подобного класса.

Источник: «Катера и Яхты», № 74.

Конструкция спинакера и управление им.

Существует множество противоречивых сведений, касающихся происхождения гоночного спинакера. Это связано с тем, что само определение спинакера как паруса, устанавливаемого при помощи специальных приспособлений в стороне от корпуса яхты с целью увеличения скорости при движения по ветру, является слишком общим. Есть основания полагать, что термин спинакер происходит от английского слова «spinаkеr», которое можно перевести как «делатель поворотов». Первоначально этот парус в основном служил для обеспечения поворотливости яхты, имел треугольную форму и устанавливался на бушприте; он был известен также под названием «Jimmу Grееn».

5 нюня 1865 г. во время гонки двух английских яхт после огибания поворотного знака с лавировки на попутный курс на яхте «Ниобея» неожиданно подняли на топе мачты, с наветренной стороны, огромный парус, и яхта быстро ушла вперед. Очевидно, это и был первый гоночный спинакер. В 1866 г. спинакеры различной формы уже были изображены в учебнике Диксона Кэмна «Паруса, парусные суда и морская архитектура».

Ранние спинакеры имели треугольную несимметричную форму с прямой боковой шкаториной. Эти первые спинакеры по форме в значительной степени копировали форму кливера, но имела большую площадь и делались нз легкой ткани с полотнищами, идущими параллельно боковой шкаторине. Эта форма спинакера существовала до 1920 г. В 1927 г. Ратсеем был сделан первый симметричный спинакер, который очень быстро завоевал всеобщее признание. В связи с ростом размеров спинакера в 1936 г. в международные правила был записан пункт, разрешивший обносить спинакер вокруг штага и нести его в стороне от корпуса яхты.

Спинакеры, отличающиеся по форме, имели и разную фактическую площадь, поэтому неуклонно развивались правила их обмера. Так, было решено, что спинакер для яхт — монотипов должен быть симметричным относительно центральной линии и выполненным с прямыми швами, а положение нескольких определяющих точек его строго зафиксировано. Такой спинакер, будучи сложенным вдвое по центральной линии, лежит на полу абсолютно плоско. Единственной возможностью оказывать влияние на его форму является расположение полотнищ под различными углами между собой, чем достигается прочность формы. Примером применения этого правила обмера являются спинакеры яхт класса «Дракон».

Существуют и другие системы обмера спинакеров. Например, на «Летучем Голландце» обмерными являются только длины боковых и нижней шкаторин, а также ширина паруса в определенных точках; форма спинакера может быть произвольной. Часто ограничивается лишь минимальная ширина спинакера на половине его высоты; это правило исключает возможность применения увеличенного стакселя, обмеренного по правилам для спинакера.

Наибольшую свободу действий допускают правила обмера спинакеров для яхт свободных классов, например «R-5,5». Здесь в обмер входят лишь длины боковых и нижней шкаторин, что позволяет конструировать паруса различной формы. Один из подобных спинакеров с большой шириной на половине высоты и V — образным расположением швов в верхней части изображен на рис. 1, в.

Многие годы V-образное расположение швов считалось оптимальным, однако в последнее время большинство спинакеров свободного класса шьется с горизонтальными полотнищами: это так называемые сферические или орбитальные спинакеры. Конструкция их позволяет отказаться от центрального шва и образовывать, форму дольками при помощи вырезания клиньев (закладок). Такой спинакер (рис. 2) на середине высоты может быть выполнен с большой шириной и представляет собой часть сферической поверхности определенного радиуса.

Многие годы V-образное расположение швов считалось оптимальным, однако в последнее время большинство спинакеров свободного класса шьется с горизонтальными полотнищами: это так называемые сферические или орбитальные спинакеры. Конструкция их позволяет отказаться от центрального шва и образовывать, форму дольками при помощи вырезания клиньев (закладок). Такой спинакер (рис. 2) на середине высоты может быть выполнен с большой шириной и представляет собой часть сферической поверхности определенного радиуса.

Развитие форм спинакеров обусловило и появление интереса к материалам для них. Сначала спинакеры шили из легкой хлопчатобумажной ткани. В 1937 г. во время гонки на «Кубок Америки» на «Рэйнджер» был поднят первый спинакер из искусственного шелка. Появление в 1950 г. нового искусственного материала — терилена, а затем нейлона отодвинуло шелковые ткани на задний план. Малый вес, большая прочность и плотность синтетических тканей позволяют считать их лучшим материалом для спинакеров, причем предпочтение отдается более эластичному нейлону.

Исследование схемы потока воздуха по контуру спинакера имеет практический интерес для парусника — спортсмена. Плоско скроенный спинакер (рис. 3, а) обеспечивает возможность достижения невозмущенного потока воздуха вдоль всей поверхности паруса от входа до выхода. Такой спинакер устойчиво наполнен воздухом и прост в управлении. Полно скроенный спинакер (рис. 3, б) обладает значительно меньшей устойчивостью; воздушный поток поступает в него под углом к передней шкаторине, в связи с чем она может заполаскивать.

Внутренняя поверхность плоского спинакера (рис. 3, в) обтекается без завихрений. Под действием потока воздуха парус стремится раскрыться, сохраняя максимальную площадь, нормальную к направлению ветра. Обтекание полного спинакера (рис. 3, г) характеризуется образованием застойной зоны в центре паруса и нарушением движения воздуха от центра к шкаторинам. Проекция паруса на направление, перпендикулярное ветру, становится меньше, в результате чего уменьшается тяга.

Все это приводит к мысли о том, что, независимо от курса яхты, спинакер должен быть максимально плоским. Таким образом, существующая точка зрения о пользе полных спинакеров должна быть пересмотрена, однако следует учитывать, что эффективный плоский спинакер может скроить только очень опытный парусный мастер.

Даже такие современные материалы для спинакеров, как нейлон и терилен, вытягиваются при работе, Максимальное удлинение материала наблюдается при его растяжении под углом 45° к основе и утку; это следует учесть, располагая полотнища при раскрое. Сохранить заданную форму спинакера можно при использовании эластичных тканей, сотканных из нескрученных нитей, однако и в этом случае полностью избежать вытяжки ткани невозможно.

Напряжения в материале спинакера распределяются по всей поверхности от углов к середине, поэтому следовало бы располагать основу или уток ткани параллельно боковым шкаторинам. Поскольку боковые шкаторины современных спинакеров имеют кривизну, применить такой раскрой не удается. Целесообразно разместить полотнища под прямым углом к боковым шкаторинам.

На рис. 4, а показан простейший способ увеличения эффективной площади спинакера добавкой клина (заштрихован) по нижней шкаторине. Однако, если клин пришить так, как показано на рисунке, нижняя часть паруса будет работать неустойчиво. Избежать этого можно с помощью более сложного варианта, при котором полотнища постепенно разворачиваются веером от середины к нижней шкаторине (рис. 4. б).

Улучшение формы спинакера, если это допускается правилами, может быть достигнуто также сужением полотнищ (применение закладок) в районе центрального шва. В результате спинакер становится более плоским в центральной части и, наоборот, более полным на боковинах. Закладки при этом можно располагать двумя способами: на горизонтальных швах (рис. 5, а) и под прямым углом к линии центрального шва (рис. 5,б).

Второй способ более эффективен, однако на практике чаще используют первый способ или их сочетание, являющееся наилучшим решением. Длина и направление закладок в каждом отдельном случае определяются парусным мастером в зависимости от типа спинакера. Во всех случаях необходимо учесть перемещение фалового угла спинакера после сшивания полотнищ (рис. 6).

Эффективность спинакера может быть повышена и за счет некоторой незначительной потери площади паруса. Если срезать заштрихованные на эскизе (рис. 7) площади, шкотовые углы переместятся из точек А в точки Б, благодаря чему работающий парус будет стоять дальше от корпуса яхты.

Большое распространение получили спинакеры сферического типа фирмы «Хард», применяющиеся на яхтах свободных классов. Центральная линия такого спинакера является дугой окружности, радиус которой определяется расчетным путем. В некоторых случаях верхняя часть спинакера делается более плоской, однако в целом подход к проектированию такого паруса основан на принципе создания сферической поверхности.

Сейчас уже стало обычным кроить сферические спинакеры из полотнищ, расположенных под прямым углом к центральной линии. При этом количество и величина закладок должны быть такими, чтобы центральная часть спинакера была по возможности плоской. Недостаток спинакера такой конструкции заключается в том, что его верхние полотнища разворачиваются под углом к боковым шкаторинам, а это приводит к деформации ткани и потере жесткости формы именно там, где это наиболее вредно, — в верхней части паруса.

Спинакер такого типа представлен на рис. 8. Боковые шкаторины, обычно укрепленные тесьмой и стальным тросом, не могут деформироваться, в отличие от материала внутри паруса, расположенного под углом к боковой шкаторине; в результате верхняя часть спинакера принимает форму, показанную на рис. 9 (видна вытяжка материала, расположенного под углом к боковой шкаторине в непосредственной близости от троса).

Площадь сферического спинакера зависит от размера максимальной ширины и приближенно может быть определена как площадь прямоугольника, образованного боковыми и нижней шкаторинами, увеличенная на 10 — 15 %.

Возможен компромиссный вариант, в котором используются достоинства и устранены недостатки каждого из рассмотренных вариантов. Средняя часть такого спинакера состоит из полотнищ, расположенных нормально к центральной линии, а боковые шкаторины образованы из полотнищ, идущих к ним под прямым углом. Такой метод раскроя спинакера (рис. 10) обеспечивает возможность достижения наиболее эффективной формы паруса.

Естественно, что работа спинакера зависит не только от его конструкции, но и от управления им и способа его несения. Спинакер, расположенный близко к гроту (рис. 11, а) оказывает вредное влияние на его работу и сам при этом работает с меньшей эффективностью. Спинакер должен быть вынесен на наветренную сторону, а брас проведен по возможности дальше от корпуса яхты, как показано на рис. 11, б. Тогда поток воздуха из спинакера не будет задувать в грот и уменьшать эффективность его работы.

По установке спинакер — гика существуют определенные правила, пренебрегать которыми не следует. Он должен устанавливаться перпендикулярно направлению ветра и мачте (рис. 12). Отклонения от прямого угла в обоих случаях не должны превышать 15°. При увеличении угла а до 18° эффективность использования длины спинакер — гика, уменьшающаяся пропорционально косинусу угла его установки, снижается на 5%, при 28°—на 10%, а при 36°—па 20%. Во всех случаях необходимо, чтобы расстояние от спинакера до мачты было максимально возможным, так как это обеспечивает его работу в невозмущенном потоке воздуха.

Чрезмерно «задавленный» спинакер (рис. 13, а) создает дополнительную силу дрейфа Р2 . В том же случае, когда при поставленном брасе угол спинакера А до предела отпущен вперед (рис. 13, б), парус создает максимальную силу тяги Р, направленную по движению яхты.